Au Darfour, je voulais devenir médecin et j’ai fait une première année à l’université. Mais c’était il y a cinq ans. Depuis, ce que j’ai vécu a tout bouleversé et j’ai changé d’avis. Depuis mon enfance, et particulièrement depuis que j’ai décidé d’émigrer, je n’ai vu que violation des droits des gens, abus de pouvoir, anarchie, corruption. Je sais maintenant que je veux faire des études de droit et retourner dans mon pays pour essayer de faire bouger les choses. Je suis soudanais, et c’est dans mon pays que je veux travailler à améliorer la société. Avec un diplôme français, je trouverai toujours un bon travail.

Je vivais avec mes parents et mes sept frères et sœurs dans un village du Darfour. Mon père était agriculteur et éleveur, et notre pays nous donnait de quoi vivre confortablement.

Un jour, en 2009, après les récoltes, une milice envahit le village, pille nos greniers, tue tous ceux qui sont sur son chemin et brûle nos maisons. Le désert en l’espace d’un jour : mon père tué, ma mère et nous les enfants en fuite. Nous sommes accueillis dans un camp de réfugiés de la Croix Rouge. Deux mille personnes, pourchassées comme nous, ayant tout perdu, sont entassées dans des baraques de fortune. Nous y resterons trois ans.

Je vais au lycée dans la ville voisine, et j’entends un jour à la radio que notre camp de réfugiés a lui aussi été attaqué et brûlé par les milices.

Pas de droit à la vie, même sous protection des organismes internationaux !

L’impuissance, toujours.

J’accours au camp et remercie le ciel car ma famille est saine et sauve, mais mes voisins ont été massacrés.

Comment recommencer à construire, à survivre, quand on attend la prochaine tempête, le prochain carnage ?

Ma mère décide de partir avec mes frères et sœurs vers son village d’origine, pour retrouver au moins la solidarité de sa famille.

Moi, je voulais faire des études, car je ne voyais autour de moi que des ignorants prêts à faire n’importe quoi. Ma mère m’a donné sa bénédiction et les quelques économies qu’elle avait pu cacher. Elle l’a fait en souvenir de mon père qui était très attaché à l’éducation de ses enfants. Je me souviens des fêtes à la maison quand l’un de nous était reçu à un examen…

Pour que je poursuive mes études, il fallait que mon oncle aide à payer pour moi, mais il n’était pas bien riche et cela me pesait. Et puis, j’étais dégoûté par les études : j’avais découvert que dans les états du Darfour le programme, les examens et même le contenu des livres scolaires étaient différents de ceux de Khartoum, la capitale du Soudan. Le gouvernement nous maintenait dans un niveau inférieur, pour que nous ne puissions jamais réussir !

Alors, je suis parti.

Pendant un an et demi, je suis resté en Libye pour amasser un pécule et pouvoir continuer mon voyage vers l’Europe. J’’ai fait une formation chez un menuisier et je suis resté travailler pour lui. La Libye, ce n’était pas beaucoup mieux que le Darfour : les Libyens punissent les voleurs de Libyens, mais pas les voleurs de migrants ! On retrouvait les groupes sauvages qui surgissaient de nulle part, tuaient, violaient et volaient.

Mon patron devait me payer tous les deux mois. Le jour de mon premier salaire, j’étais heureux. L’horizon commençait à s’ouvrir. En patientant quelques mois, j’aurais épargné assez d’argent pour envisager mon départ vers l’Europe.

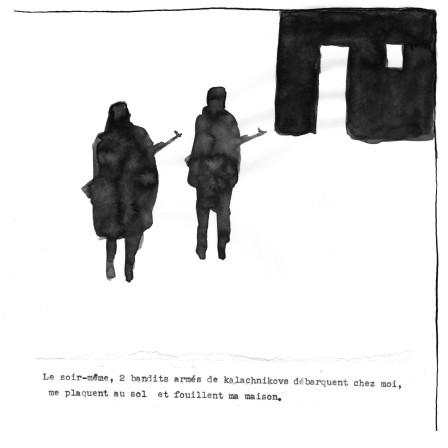

Le soir même, deux bandits armés de kalachnikovs débarquent chez moi, me plaquent au sol, mains sur la tête, et fouillent ma maison. J’avais vite caché mon salaire dans ma poubelle en les entendant arriver. Alors ils me jettent dans leur voiture et m’emmènent dans une maison où d’autres hommes sont entassés dans plusieurs pièces, subissant le même sort. Un homme m’interroge, il affirme que mon visa est un faux, ce qui n’est pas vrai. « Tu sais ce que ça coûte si tu es pris ?… Alors tu vas nous donner mille dinars, ou on te garde ici ». Je n’ai aucun recours, sinon appeler mon patron. Je lui explique au téléphone où est caché mon salaire pour qu’il le leur donne. Il arrive, il discute avec le chef, hors de ma présence. Il me dit qu’il a négocié neuf cent.

Je suis libre, mais sans un sou. Retour à la case départ.

Deux mois plus tard, le jour de ma deuxième paye, le scénario se répète, dans les mêmes conditions. Je suis sous le choc ! Tout ce que mon employeur trouve à me dire, en voyant mon découragement, c’est : « Dieu t’a envoyé une épreuve, fais en sorte qu’elle ne se renouvelle pas, en agissant bien ! »

Un ami me dit que ce n’est pas clair, que mon patron est sûrement de mèche avec mes ravisseurs, qu’ils se partagent mon argent. Ainsi, mon employeur s‘assure que je ne pourrai pas quitter mon emploi pour émigrer, et cela peut durer longtemps ! Je ne veux pas le croire : cet homme avec qui je travaille, qui m’a formé, avec qui j‘ai de bonnes relations, ce n’est pas possible !

À qui se fier ?

Avec mon ami, nous montons un stratagème. Après avoir reçu mon troisième salaire, au lieu de rentrer chez moi, je vais me cacher chez lui. Il va rôder autour de ma maison et voit débarquer le même groupe de bandits, qui cassent la porte et fouillent ma maison.

J’étais totalement démoralisé.

Alors, j’ai encore fui, traversé l’Italie, la France.

Beaucoup de Soudanais rencontrés à Paris allaient à Calais. Je les ai suivis mais je n’y suis resté qu’un mois. Je m’y sentais mal. J’étais choqué par les conditions de vie là-bas, la violence entre communautés, le peu d’espoir de passer en Angleterre et la difficulté d’y apprendre le français. J’ai décidé d’aller à Caen.

Depuis, je suis frappé tous les jours de la différence entre ce que j’ai vécu et ce qui se passe ici, dans les états de droit européens : à Lampedusa, c’est une association qui nous a aidés à avoir des papiers et nous a conduits jusqu’à Vintimille à la frontière, tout cela sans corruption. Dans la jungle de Calais, le Secours Catholique m’a conseillé et orienté vers Caen.

À Caen, l’OFII* a reçu ma demande d’asile et m’a permis d’avoir un toit par ADOMA*. À l’ASTI*, je suis des cours de français et, si j’ai un problème, il y a toujours quelqu’un pour me guider. Partout, il y a des gens qui me reçoivent, m’écoutent, suivent mon dossier. Je suis content d’être ici, en paix, mais c’est difficile pour moi à cause de la langue : je suis à la fois un petit garçon qui apprend à parler et un grand garçon qui doit affronter plein d’obstacles !

Pourtant, même si c’est long et compliqué d’obtenir un statut, au moins il y a une procédure et, surtout, on a notre dignité, l’impression d’exister, de pouvoir compter sur des gens.

C’est tout cela qui manque cruellement dans nos pays d’Afrique ! On n’est jamais sûr de rien, tout peut changer à tout instant, n’importe qui fait sa loi et tant pis pour les plus faibles.

Je refuse de penser, comme beaucoup, qu’il n’y a pas d’issue, que nous sommes condamnés. Je veux croire que nous les jeunes, qui sommes victimes de cette situation, nous pourrons travailler à l’améliorer.

Alors, tout ce qui nous a fait souffrir n’aura pas été pour rien.